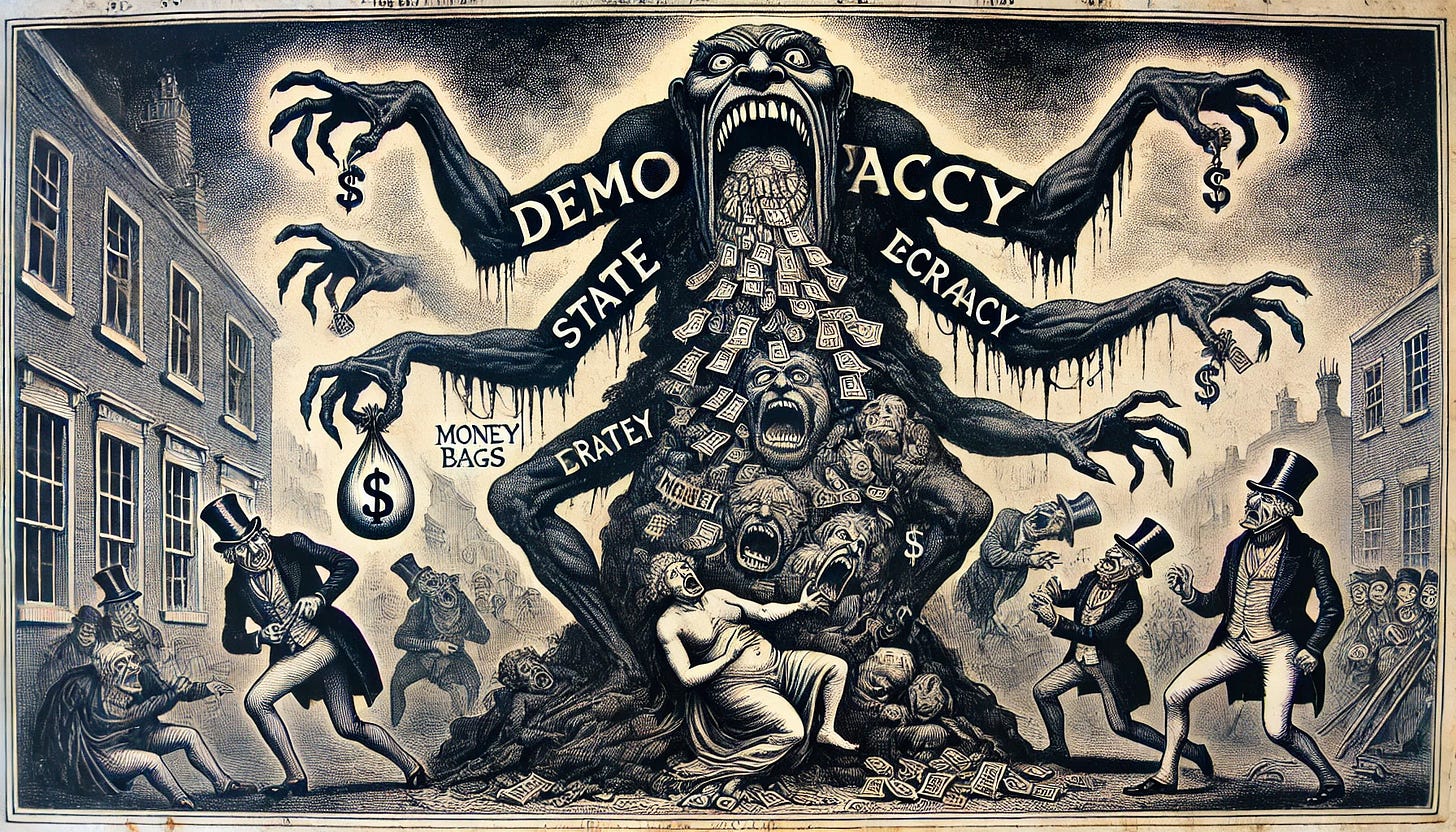

A DEMOCRACIA: O REGIME MENOS MAU?

Desde tenra idade, somos incessantemente doutrinados com mantras sobre a democracia: "o regime menos mau", "o Governo do povo, pelo povo, para o povo", "a vontade soberana do povo".

Mas será que a realidade corresponde a tais idealizações? Hoje, os Governos das repúblicas democráticas autoproclamam-se nossos benevolentes protectores em quase todos os aspectos das nossas vidas: "redistribuem a riqueza", "amparam os desvalidos", "oferecem-nos habitação", "asseguram-nos a reforma", "educam-nos", "protegem-nos na velhice", "defendem-nos dos vírus, mesmo dos invisíveis", "salvam-nos das alterações climáticas"—uma cornucópia de promessas gloriosas!

Na realidade, a democracia é o disfarce perfeito para a mais insidiosa das criações humanas: o Estado. Sob a pretensa promessa de representação, os "nossos" representantes autorizam o confisco do fruto do nosso labor; restringem liberdades fundamentaise legitimam a criação de dinheiro do nada pelos bancos — uma prática, eufemisticamente conhecida por reservas fraccionadas —, que noutras circunstâncias seria simplesmente rotulada de roubo.

Esses mesmos representantes resgatam empresas falidas sob o pretexto de proteger os empregos das suas clientelas políticas, enquanto erguem barreiras artificiais que impedem a população de perseguir a sua própria felicidade, garantindo oligopólios aos plutocratas que os financiam. Além disso, "oferecem-nos" a educação estatal, não com o intuito de esclarecer, mas sim para doutrinar as futuras gerações numa aceitação passiva de uma vida de servidão — como ilustrado pelo infame livro "Joaninha e os impostos". A saúde pública? Nada mais que uma ferramenta de controlo assente no medo, garantindo, ao mesmo tempo, lucros obscenos às farmacêuticas, num conluio incestuoso entre indústria, classe política e reguladores.

Em conclusão, a "tirania" da maioria é inescapável, pois, no final, são os representantes eleitos que tudo decidem, legitimados ironicamente por uma minoria que ainda se dá ao trabalho de votar para nomear as pessoas à frente desta instituição parasitária, conhecida por Estado.

O que é o Estado? É a entidade que detém o monopólio para confiscar os recursos e os rendimentos dos residentes debaixo da sua jurisdição, uma prática eufemisticamente conhecida como tributação. Também detém o exclusivo do uso da força, desarmando, sempre que possível, a população para minimizar a possibilidade de qualquer revolta– hoje, com a excepção dos Suíços,todos os europeus estão desarmados.

O Estado detém o monopólio absoluto sobre a criação e imposição de leis, sendo simultaneamente o legislador e o juiz dos conflitos, mesmo quando é uma das partes envolvidas. Essa instituição, na sua magnânima benevolência, reivindica o direito de escravizar a população, forçando-a a servir nas suas guerras sob o nobre estandarte da "liberdade, pátria e democracia". Como qualquer parasita eficiente, o Estado busca incessantemente expandir o seu território, pois quanto maior o número de hospedeiros, maior a sua sustentação.

Em que ponto da história surgiu tal instituição? Precisamente, com o aparecimento das monarquias absolutas na Europa, pois durante a Idade Média, período “estranhamente” vilipendiado pelos historiadores, tal instituição simplesmente não existia. Após a queda do Império Romano do Ocidente, surgiu uma ordem natural que deveria merecer a nossa atenção, muito diferente da propaganda que recebemos na escola pública.

Em primeiro lugar, os tribunais, tanto dos senhores feudais quanto do próprio rei, eram instituições de carácter privado. Os tribunais reais funcionavam essencialmente como instâncias de recurso ou para a arbitragem de conflitos, dispensando, muitas vezes, a necessidade de recorrer à justiça baseada em costumes estabelecidos.

Em segundo lugar, durante a dinastia Merovíngia, precursora do Sacro Império Romano-Germânico, o conceito de legislação e o papel do monarca na criação de leis eram substancialmente diferentes do que conhecemos hoje. A promulgação de novas leis era rara, com a jurisprudência fundamentada predominantemente na lei natural e nos costumes vigentes. A Igreja também exercia uma enorme influência sobre o direito e a justiça, com o direito canónico a coexistir com as leis seculares e frequentemente moldando a prática jurídica da época.

Por fim, é importante ressaltar que o rei estava subordinado à lei e não acima dela, existindo essencialmente para garantir o seu cumprimento. Além disso, poderia ser deposto tanto pelas instituições seculares como religiosas, havendo o direito à resistência caso o monarca se tornasse um tirano.

Um exemplo emblemático é o de Eduardo II, rei de Inglaterra, que, em Janeiro de 1327, foi formalmente deposto por uma convocatória do Parlamento, o qual o declarou incapaz de governar devido à sua má administração e à estreita associação com a poderosa e amplamente detestada família Despenser.

De igual modo, a deposição do Imperador Henrique IV do Sacro Império Romano-Germânico pelo Papa Gregório VII em 1076, durante a Querela das Investiduras, constitui um exemplo clássico do exercício do poder papal sobre um monarca. Após Henrique desafiar a autoridade do Papa e insistir no direito de nomear bispos, Gregório VII excomungou-o, libertando os seus súbditos da obrigação de lealdade. Esta excomunhão, que se traduziu efectivamente numa deposição, forçou Henrique IV a buscar o perdão, culminando na célebre Humilhação de Canossa em 1077.

Imediatamente, evoca-se o famigerado anátema da Idade das Trevas; sim, é verdade, havia os servos da gleba, mas o que é um cidadão de um Estado democrático senão um escravo moderno? Logo ao nascer, recebe um número fiscal, marcado como se marca o gado, destinado a ser saqueado toda a vida, correndo como um rato numa roda sem fim.

Também temos a crítica hobbesiana, que nos assegura que sem o Estado os homens se devorariam mutuamente; se isso fosse verdade, a sociedade europeia teria desaparecido durante a Idade Média, onde não existia Estado. Mas, ao contrário, não só sobreviveu como floresceu, erguendo maravilhas arquitectónicas como as catedrais medievais, fundando as melhores universidades do mundo e dando origem a banqueiros como os Médicis, que acumularam tanto capital que puderam financiar a mais sublime arte já produzida pela humanidade. Era sobre essa ordem natural, fragmentada, descentralizada e sem Estado, que deveríamos ter evoluído. A Europa destacou-se no mundo precisamente por essa ordem sem a pesada mão do Leviatã estatal.

O surgimento do Estado, particularmente das monarquias absolutas, foi o resultado da convergência de duas correntes de pensamento: o direito divino e o direito da irresponsabilidade. O direito divino conferia ao monarca a posição de representante de Deus na Terra, tornando o seu poder incontestável por qualquer autoridade terrena. O direito da irresponsabilidade, por sua vez, fundamentava as monarquias absolutas, ao estabelecer que o monarca se situava acima da lei, sendo, portanto, insusceptível de ser responsabilizado pelas suas acções.

O surgimento do Estado, mais do que uma simples evolução ideológica, resultou da manipulação deliberada da população, particularmente dos mais vulneráveis. Como frequentemente ocorre, bastou fomentar a inveja e a intriga. A Guerra dos Camponeses na Alemanha (1524-1525), um dos maiores e mais significativos levantamentos de camponeses da Europa, exemplifica esse processo. Os camponeses clamavam pela abolição das obrigações feudais e por maior autonomia — o eterno desejo por benefícios sem custos (o grátis!), como segurança e justiça gratuita, fornecidas outrora pelos senhores feudais.

Os príncipes resolveram a questão de forma brutal, reprimindo os camponeses com o auxílio do influente líder religioso Martinho Lutero, que proferiu as célebres palavras: "Que se esmague, estrangule e apunhale, secretamente ou abertamente, quem puder, e lembrai-vos de que não há nada mais venenoso, nocivo e demoníaco que um rebelde." Este evento abriu caminho para o poder absoluto do monarca e do Estado, suprimindo tanto o poder da Igreja Católica quanto os tribunais privados dos senhores feudais. Afinal, os exércitos reais, criadores do próprio problema, resolveram-no através do esmagamento da revolta e eliminando o sarilho enfrentado pelos senhores feudais — um clássico exemplo da tríade: problema, reacção e solução. Ainda hoje resulta!

Vamos então traçar um paralelo entre a monarquia absoluta e as modernas repúblicas ou monarquias constitucionais, nascidas após o morticínio conhecido como Revolução Francesa. Na primeira, o governo é propriedade privada do rei e da sua linhagem. Assim, o monarca tem todo o interesse em preservar o seu "capital", evitando, por exemplo, legar uma colossal dívida ao seu herdeiro ou sobrecarregar os súbditos com tributos excessivos, já que é preciso garantir a saúde dos seus "hospedeiros". No segundo caso, porém, os governantes são meros gestores temporários do poder, cujo objectivo primordial é saquear e extorquir a população no menor tempo possível, sem qualquer preocupação com as consequências a longo prazo.

Enquanto na monarquia absoluta o governo está rigidamente fechado e inacessível, com uma clara distinção entre os que governam e os governados, na democracia, em teoria, qualquer um pode ascender a essa instituição parasitária, vivendo do saque ao colectivo e atraindo os piores da sociedade. Na monarquia, governar é privilégio de poucos, enquanto na democracia qualquer um pode aspirar a ser poder, mesmo que isso signifique ser governado por bandidos eleitos. Em resumo, o povo aceita ser explorado na democracia porque acredita na ilusão de poder vir a ser o próximo grande saqueador, daí a reduzida resistência ao poder, mesmo que o assalto seja em torno de 60% e 70% do seu rendimento. Tal não acontecia com a monarquia absoluta, que enfrentava uma enorme resistência.

Numa monarquia absoluta, o rei evita redistribuir riqueza, pois punir a população mais produtiva prejudicaria a sua própria arrecadação. O objectivo central do monarca é extrair riqueza para si, sem sufocar os que geram prosperidade. Já na democracia, onde o governante do momento necessita ser reeleito, surge a necessidade de confiscar os bens dos mais ricos, uma minoria, e redistribui-los aos mais pobres em troca de votos. É o que se observa quando os políticos "oferecem" casas ou passes de transporte "gratuitos" como forma de garantir o seu voto.

Por fim, numa monarquia absoluta a expansão territorial foi muitas vezes realizada pelo casamento, ou seja, de forma pacífica. Veja-se o caso dos Habsburgos que consolidaram vastos territórios europeus através de alianças matrimoniais. Maximiliano I de Habsburgo, ao casar-se com Maria da Borgonha em 1477, assegurou para a sua dinastia o controle da Holanda e parte da actual Bélgica. O seu filho, Filipe, o Belo, casou-se em 1496 com Joana de Castela, herdeira dos tronos de Castela e Aragão. Este casamento uniu a Espanha e as suas vastas colónias ao domínio dos Habsburgos, ampliando significativamente o poder e a influência da família na Europa.

Nas assim chamadas democracias, as guerras que devastaram a Europa no século XX, frequentemente iniciadas por líderes democraticamente eleitos, como o regime nazi que "heroicamente" invadiu a Polónia em 1939, exemplificam a transição para um novo tipo de conflito, agora alimentado por nobres ideais.

A Primeira Guerra Mundial assinalou o fim do capítulo das monarquias, com a queda dos Habsburgos (Império Austro-Húngaro), dos Hohenzollern (Império Alemão) e dos Romanov (Império Russo). Este conceito de conflito, aliás, já tinha despontado com a Revolução Francesa, que, em nome da conscrição obrigatória e da gloriosa tríade de liberdade, fraternidade e igualdade, transformou os exércitos em imponentes massas de cidadãos-soldados, contrastando com as monarquias absolutas, onde as guerras, aparentemente, eram menos ideológicas e mais "cavalheirescas". Não tardou para que esse nobre conceito fosse exportado para o Novo Mundo, resultando na guerra civil norte-americana, onde uma democracia em ascensão demonstrou o seu valor ao engendrar uma guerra total, com a justificação moralista da “libertação dos escravos”.

O que nos legou então a democracia? Se a monarquia absoluta jamais ousou entregar a emissão de moeda a um comissário político, hoje, temos um banqueiro central não eleito à frente dessa ignominiosa entidade chamada Banco Central. Embora tal instituição tenha existido sob o domínio das coroas absolutas, ao menos o dinheiro era lastreado em ouro, uma mercadoria que a humanidade, com sabedoria milenar, escolheu como moeda.

Actualmente, num espectáculo de desfaçatez coordenada, todos os estados destroem sistematicamente o poder aquisitivo das moedas, enquanto os Bancos Centrais, numa orquestra afinadíssima, vendem-nos a fábula do índice de preços, ignorando deliberadamente o aumento exponencial da quantidade de moeda em circulação que há décadas incha como um balão prestes a explodir.

Como bons discípulos do medo, temem que o mundo um dia desperte e decida abandonar a moeda reserva do mundo, o venerável Dólar norte-americano. Para evitar esse terrível destino, o império recorre à sua fiel impressora de notas, financiando guerras em série – enquanto nós, súbditos involuntários, pagamos o tributo oculto chamado inflação. É o preço imposto àqueles que ousam sonhar com a fuga dessa prisão monetária, como nos exemplares casos do Iraque, da Líbia ou da Ucrânia. Como se não bastasse, somos agraciados com impostos exorbitantes, cuidadosamente desenhados para nos manter atrelados ao Euro ou ao Dólar, de modo que não cometamos a heresia de seguir o exemplo da Venezuela ou do Zimbabué – onde a fuga para as ruas é a última tentativa desesperada de as pessoas se livrarem dos papelinhos mágicos emitidos pelo Banco Central da tão aclamada democracia.

Durante as monarquias absolutas, jamais os impostos ultrapassaram a marca dos 10% do PIB, e isso apenas em circunstâncias excepcionais, como no reinado de Luís XIV na França (1643-1715) ou na Espanha dos Habsburgos, especialmente sob Filipe II (1556-1598), que acabou por arruinar o tesouro real com seu endividamento crescente, fruto das inúmeras guerras em que se lançou. O que temos hoje? Uma economia onde o Estado, na sua benevolência sem limites, nos confisca 50% de tudo o que produzimos – mesmo assim não chega, recorrendo a dívida pública e inflação –, enquanto uma considerável fatia da população espera ansiosamente que o mesmo Estado saqueie impiedosamente a minoria que arca com a conta, tudo em nome da sagrada "solidariedade", da "habitação gratuita", da "educação gratuita" e daquela encantadora utopia chamada "solidariedade intergeracional" – refiro-me ao esquema em pirâmide conhecido por Segurança Social.

Na gloriosa democracia, temos também um endividamento sem precedentes, muito além dos sonhos das antigas monarquias absolutas. Afinal, os bancos comerciais e o Banco Central têm a mágica habilidade de criar dívida a partir de meros papelinhos e registos electrónicos – um verdadeiro milagre moderno, onde nada existe além de números nos computadores. O dinheiro da democracia, materializado do nada, financia todas as agendas: energias flagrantemente ineficientes como a eólica e a solar; substâncias experimentais que nos são inoculadas com a suavidade da coerção, da chantagem e do medo;ajudas generosas, em nome da "democracia e liberdade", a alguns dos países mais corruptos do planeta; sem falar do nobre combate às "alterações climáticas".

Enquanto na Idade Média a lei era a própria tradição e os costumes, e na Monarquia Absoluta quase não se dignavam a fazer novas leis, na democracia moderna as leis são produzidas ao metro, como se fossem mercadoria em linha de montagem.

Os “nossos” representantes, esses exemplares defensores do povo, redigem leis sob medida para o plutocrata que lhes paga melhor, enchendo os cofres de escritórios de advogados que, de útil à sociedade, não produzem nem uma migalha. Como se não bastasse, somos agraciados com a presença da União Europeia, um cartel de Estados que se dedica a fabricar leis destinadas a tornar as nossas vidas miseráveis, enquanto garante monopólios e lucros pornográficos aos plutocratas que os controlam e instituem ferramentas de controlo do gado a mando destes.

Na verdade, a democracia “protege-nos” de tudo, excepto a nossa própria propriedade privada. Hoje, sob a égide do Estado democrático, a nossa propriedade nunca esteve tão vulnerável. O Estado pode confiscar-nos as contas bancárias, o imobiliário, os valores mobiliários, o carro e até o recheio da casa, em nome do combate à lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo! Recordemo-nos que são os Estados que invadem países em nome da "democracia" e massacram milhões de pessoas nessa cruzada – isto não é terrorismo, atenção! Por fim, ainda temos que receber hordas de selvagens do terceiro mundo, em resultado desses nobres conflitos. Apetece gritar: viva a democracia!

Luís Gomes

Gestor - Faculdade de Economia de Coimbra - e empresário

https://paginaum.pt/author/luisgomes/

Não percebi bem a parte Martinho Lutero... foram muitas forças ao mesmo tempo, e os jesuitas claro que tiveram de reescrever a história. Pois os bons dos católicos, nunca nos prenderam em igrejas, e nos deitaram fogo... mas pouco importa no assunto.

É importante no sentido do desligar de Roma e autoridade papal, sendo de slguma forma a libertacao do estado religioso, e do "imposto" que a igreja cobrava para as pessoas serem "salvas"